>

>

>

>

Introduzione di

Gianni Saffioti – 22 gennaio 12004

Una delle facce migliori dello scrittore e poeta bagnarese Vincenzo Spinoso e che nessuno dei suoi tanti celebratori e profondi critici e conoscitori ha mai posto in evidenza, è il rapporto tra lo Spinoso stesso e la sua città; nella critica evolutiva ed emancipata a commentare e nello stesso tempo denudare situazioni sociali ridicole e sciocche, guardando avanti nel tempo. L’esempio più limpido lo si trova negli articoli della pubblicazione del periodico Sfalassà, fallito perchè chi poteva finanziarlo non lo fece per le aspre critiche che egli stesso fece al ceto piccolo borghese cittadino nel famoso articolo “I Menzicappeia”.

Qui riportata, in versione integrale, una novella tratta da “Mal di Calabria,” ovvero i mali della Calabria, dove lo Spinoso descrive una lite tra Rosariani e Carmelitani, parafrasando le nudità etiche e morali di quella che era e che purtroppo è rimasta gran parte della società paesana, naturalmente tenendo conto dei tempi che si sono evoluti. Il guardare avanti dello Spinoso, la sua visione critica e costruttiva delle cose ha il suo fine ultimo di lasciare al lettore la conclusione e la critica, senza cercare di influenzarlo. Senza minimamente parteggiare, egli pone il cittadino candidato ad un ruolo importante nel futuro della nostra cittadina, che deve onorarlo dignitosamente con fatti concreti, non posando lapidi in suo onore per alcune cose che ha scritto su Bagnara, altrimenti bisognerebbe metterne una ogni via; ma dedicandogli una via o piazza tra le più importanti della cittadina.

Guerre paesane di Vincenzo Spinoso

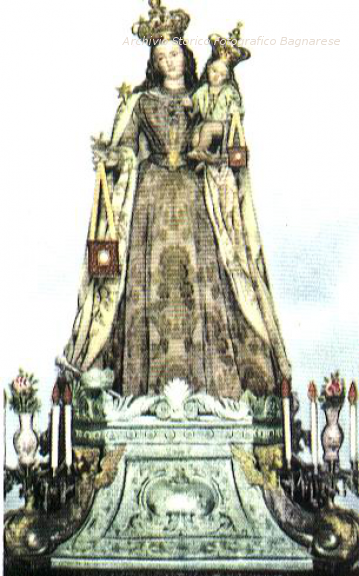

Mastro Cùzzica, il falegname, un carmelitano di vecchio pelo, uno dei pochi confratelli che nelle processioni ha l’onore di portare il Crocifisso d’argento e che perciò va con i guanti bianchi di cotone fino, lasciò per un momento la bara a cui stava dando la lucidatura e s’affacciò sulla porta col tampone fra le mani e il sorrisetto sui labbri. Con un fischio richiamò l’attenzione dello scalpellino della bottega di fronte e, a voce alta, per farsi sentir da chi doveva, prese a discorrere, con la burletta sulla lingua, intorno alla festa della sera avanti, la festa grande di quelli della congrega della coroncina, che a causa del malo tempo che sembrava volesse portar via cristi e cristiani, vero tempaccio da cani messosi male proprio all’ultimo momento, era finita a pulcinellata, come accadeva quasi ogni anno ai primi di ottobre. Pulcinellata più del solito, quest’ anno, ché c’erano entrate le preghiere dei carmelitani tutti, per via dell’offesa fatta a santa Teresina del Gesù, una santa che lavora sotto sotto e i cristiani che quaggiù le van contro, peggio se fosse una mala femmina, li sa castigare a tempo e a luogo. Processione fatta a tirata dì naso, come fossero bersaglieri col tamburo a passare o, peggio ancora, capre e montoni col campanaccio quando han sopra il temporale. Cose che, si sa bene ormai, san fare solo quelli col mantello nero e la coroncina al collo.

Lo scalpellino, un altro della congrega del Carmelo, costui, ci calcò su la mano per tirar fuori la barzelletta, bestemmiando che la Madonna del Rosario, che era Regina di tutte le vittorie, aveva vergogna d’andar per le vie del paese, ché, farsi portare in trionfo dopo che le era andata a male una guerra come quella perduta or ora, era lo stesso che portare in giro un sant’Emidio dopo un terremoto che ha mandato a bocconi le case del paese intero.

Al cicalare dei due unirono la voce un po’ tutte le porte e le balconate del vicolo che, sembrava cosa fatta, era abitato da mangiarosariani, gente con tanto di scapolare e di mantello crema; e tutti insieme, a non finirla più con lo sventolare le pezze lorde della sera prima: fatti e fatterelli da leccarsi le dita, che per un mese sano bastavano a dar da lavorare alla lingua di quelli che – e ce n’era di molti in paese – avevan fiato arretrato in petto, tanto e tanto da potersi sciacquare e risciacquare la lingua nella saliva. Ognuno ebbe a dire la sua, ché, sul Vangelo, quella no, non era stata una festa da cristiani, ma piuttosto una processione di gente con la purga in corpo, gente che correvano come dannati, con le brache in mano ch’era una vergogna a vedersi; festa tenuta su a forza di bullette e spille e pieghe e ripieghe, fatta poi in un’ora sola come certi matrimoni che si vedon nelle comiche al cinematografo; vere mascherate d’avanti quaresima, in coscienza, mascherate buone solo per mandar via dal cuore dei cristiani quella pizzicata di religione che ancora gli rimane per paura dell’inferno.

A quei discorsi che non fnivan più, zì Mica dell’Arangiara, che stava a sentir da dietro i vetri del balcone, capì che il pizzicorino alla lingua e alle mani non era più roba da sopportare, ché, a dispetto dell’età che con l’aiuto di Dio c’era, quelle cose nel corpo di lei non eran morte da vero e avevano i loro diritti. Per il buon nome di rosariana capitata non si sa come in quel vicolo di diavoloni con lo scapolare; per l’onore di rosariana col bollo e la marca, onore che valeva più di quello di casa che c’era anch’esso e riluceva al sole; per il vanto di rosariana che alle quistioni del genere ci ha fatto le piaghe e i calli; infine per il naso fradicio che i valentuomini della congrega nobile le avevano fatto ammaccandoglielo nella «affruntata» del novecento e otto – l’anno del terremoto, Dio liberi! -; per tutta questa roba da difendere, la vecchia si tirò su le maniche e schizzò fuori nel balcone; per sfogare per dirne quattro chiare e tonde, ché lei peli sulla lingua non n’aveva sopportati mai e anche questa volta voleva dire le cose come le sapeva a quelle anime d’inferno; dirle come era giusto e come glie l’avevano insegnato, assieme alle orazioni, quelli di casa sua, i quali, si sapesse bene, da che mondo era stato mondo avevan portato tutti e sempre il mantello nero sulla tunica bianca e la corona di san Domenico; rosariani che non voltavan faccia come certuni che non c’era bisogno nominare, ché in paese ci si conosce cani e gatti, certuni che – Dio ci scampi! – per dai marito a una

figliola, cambierebbero settantasette santi la settimana quando non facevan peggio. Gridò forte, con le lacrime agli occhi e scoprendosi il petto vizzo, che chi vuole il male di Maria rosariana non arriva alla fine dell’anno; cantò a voce chiara, meglio de predicatore dal pulpito, che, alla faccia di tutti quelli che nello scapolare ci tenevano pei reliquia le unghie del diavolo cornuto, la festa s’era fatta e tutta, e come s’aveva a fare che la Madonna rosariana una lacrima, una sola lacrima di pioggia non l’aveva presa, per la bile di chi ci teneva tanto; che se il tempo era andato contro, non aveva fatto né caldo né freddo, perché la festa c’era stata, era anzi venuta meglio, s’era fatta tutta a passo d entrata, come non se n’erano vedute mai. Passo di entrata, sissignore; da regina che torni al palazzo con l’onore e il merito, passo che a certi preti non può andar nello stomaco perché non voglion perdere la bacchetta di comandanti in capo e fingono di leggere novità sui libracci rosi dalla camola e scritti nella loro lingua che neppure capiscono; pe strafare, per prendere il temo e il padreterno con tre numeri soli, per darla di dietro alle leggi dei confratelli che passano a voce di padre in figlio dai secoli dei secoli, e hai sempre fatto la tempesta e il bel tempo. Ma se lo ficchino bene in testa questi cantamessa che vogliono fare le rivoluzioni nelle chiese degli altri, che se per la quistioni del «palio» han vinto loro spogliando le Madonne, tanto che sembrano pezzenti chi cercano la limosina, per questa dell’entrata non è roba per i loro denti ingialliti e c schiatteranno di bile, moriranno giovani e senza mitra, per com’è vero Dio Fortunatamente si accorse che quello era un altro paio di maniche che si aveva d’attaccar quando veniva il momento buono, e così si rimise in sella per ripetere, dandosi manati sul petto magro, che Maria rosariana, a dispetto dei suoi nemici, s’era fatta da sé li luminarie e i fuochi e la cassa infernale che per la malanova della guerra che c’era 1i sarebbero mancati; che i tuoni e i fulmini e anche il vento e la grandine e la pioggia i tutto il finimondo che c’era stato erano cose di lei, preparate per la sua festa, per il sui trionfo, per far crepare d’invidia chi le vuole male. Sporgendosi fuori dal balcone, come si volesse buttar giù nella strada per mangiar vivi quelli che le davan corda, aggiunse che Maria Santissima del Rosario, quella di Lepanto e tanto basta, anche dopo la guerra perduta per i peccati dei peccatori che rubavano e affamavano il prossimo senza coscienza, era sempre lei, regina di Vittoria, ora e sempre e così sia e amen. Vantò che di quelli col mantello crema e le croci e lo stemma reale ce ne volevan dieci per farne un rosariano solo, e s’aveva a vedere se eran bastanti…

Nel vicolo, per l’intera mattinata, ci fu da vedere e da sentire meglio che al teatro dei pupi, e mancò poco finisse a legnate, ché i carmelitani, coi pugni alzati, s’eran portati uno alla volta e poi tutti insieme sotto il balcone per rimbeccare meglio le baggianate della vecchia che sapeva parlare dal pulpito e a scendere fra i cristiani non se la sentiva proprio, e lei, a sua volta, sputacchiando a destra e a manca come un padre benedicitore, non la finiva più ad urlare, sollevandosi sulla punta dei piedi, che in quelle quistioni ci aveva sempre cantato vittoria, come e meglio di Maria Rosariana, che qualche volta, per esser troppo buona, si lascia cacar le mosche sulla punta del naso, e a ripetere che con la spazzatura del paese basso le mani non se le voleva sporcare, lei.

Finalmente, a farla finita – finita per modo di dire, ché per certe guerre non c’è pace – giunse il suono della campana di mezzogiorno della chiesa grande; il falegname chiuse precipitosamente la bottega ché a casa per quel giorno c’eran le tagliatelle di farina gialla; le comari scapparono in casa scandalizzate, ché quella santa mattinata se ne era volata via e avevano ancora da accendere il luce; zì Mica si ritirò, segnandosi tre volte, ché lei pure aveva da accendere in cucina per riscaldar quelle quattro polpette che il giorno avanti nessuno di casa aveva potuto mandar giù e che, sempre per il tempo messosi male, per poco non aveva buttato fuori dalla finestra…

Nel vicolo restò solamente Giannazza la scema che non avendo nulla da mettere sul fuoco, continuò a gridare che – verità sacrosanta – per fare un mantello nero ce ne volevan dieci di quelli crema e che le pulcinellate che s’eran viste, si sa dappertutto come il Vangelo, solo quelli della coroncina le san fare…

Vincenzo spinoso

Da mal di Calabria

Jason editrice

1991